Projets de recherche

Projets financés

Stabilité des régulateurs dans le développement embryonnaire (Epistemodevo)

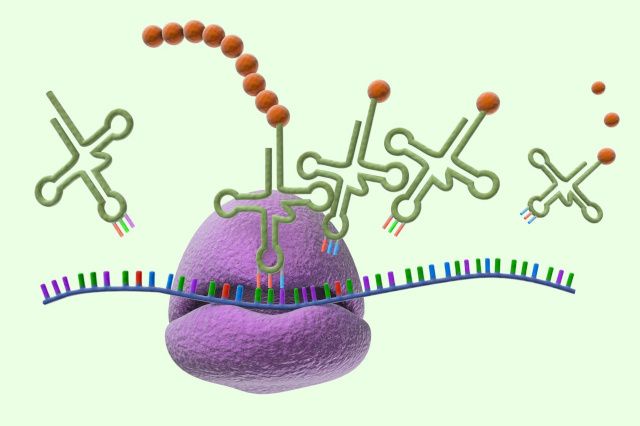

La biologie du développement a largement cherché à comprendre comment les gènes et les réseaux de régulation génique (GRN) façonnent les tissus, les organes et les organismes. Mais que se passe-t-il si l’on ajoute à ces modèles une couche supplémentaire de régulation après la transcription et la traduction des gènes (ou régulation « hypogénétique ») ? Ce projet, en collaboration avec trois biologistes du développement (René Rezsohazy, Françoise Gofflot, et Frédéric Lemaigre), comprend un aspect expérimental, caractérisant une couche négligée de régulations moléculaires ayant lieu au niveau des protéines (stabilité des facteurs de transcription), et un aspect philosophique, évaluant l’importance et les changements dans les pratiques de construction de modèles et d’idéalisation dans la description des processus complexes du développement. En particulier, nous explorerons dans quelle mesure l’ajout de cette couche supplémentaire de régulation protéique modifie les présupposés théoriques et expérimentaux du travail biologique proposé, en cherchant à savoir si le tout est, potentiellement, plus que la somme de ses parties.

Vous trouverez une archive de nos anciens projets financés ici.

Domaines de recherche

Fondations de la sélection naturelle

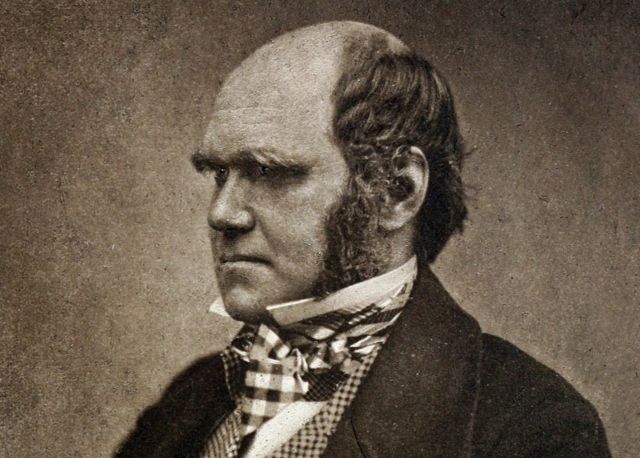

Le projet principal de notre labo se rapporte à ce que nous appelons les « fondations conceptuelles » de la théorie de l’évolution. Comment devrions-nous — en général, plutôt que dans des populations naturelles spécifiques — penser sur la structure causale de l’évolution par sélection naturelle ? Quel rôle jouent des concepts tels que la valeur sélective, la dérive génétique, et la mutation ? La théorie évolutionniste mentionne particulièrement souvent la probabilité et le hasard. Mais comment devrions-nous comprendre cela ? Combien existe-t-il de sources de hasard, et comment devraient-elles être interprétées ?

Afin d’explorer cette question, notre groupe a proposé de nouvelles analyses du concept de valeur sélective, d’autres concepts comme la dérive génétique, et nous travaillons maintenant à comprendre la nature de la biodiversité et la structure causale fondamentale de la théorie évolutionniste.

Histoire de la biologie

Il est important de comprendre l’histoire du rôle joué par le hasard dans la théorie évolutionniste pour bien saisir le rôle que le hasard joue actuellement. Notre groupe se concentre donc fortement sur l’histoire, envisageant la façon dont Darwin a compris le hasard, et comment, plus récemment, les biologistes qui ont originalement introduit le raisonnement statistique dans la théorie évolutionniste — particulièrement Francis Galton, Karl Pearson, et W. F. R. Weldon — ont conceptualisé leur recherche. Il est très enrichissant de comprendre pourquoi ces biologistes ont cru important d’intégrer le hasard et la statistique à leur travail.

La recherche dans notre labo se concentre sur la collaboration entre W. F. R. Weldon et Karl Pearson, en particulier leur interprétation de la sélection naturelle et de l’hérédité ; travail donnant lieu à, entre autres, la publication d’un livre, The Rise of Chance in Evolutionary Theory. Nous travaillons à la fois avec des sources accessibles au public et avec des sources d’archives, et nous accueillons des étudiant·e·s et collaborat·eur·rice·s qui travaillent principalement en histoire des sciences.

Humanités numériques

Une tâche importante pour les philosophes de la biologie est d’être capable de « prendre le pouls » de la littérature biologique. En ce qui concerne nos questions de recherche, par exemple, il est important pour nous de comprendre ce que les biologistes disent de la contingence historique, ou encore de la valeur sélective. Il est extrêmement difficile de répondre à de telles questions, et ceci est en grande partie dû à l’ampleur de la littérature biologique. Des milliers d’articles sont publiés chaque jour — nous ne pouvons bien évidemment pas répondre à ces questions générales, de grande envergure, sur les revues biologiques sans l’aide de l’analyse numérique.

Dans ce but, notre groupe à travaillée beaucoup sur l’analyse textuel pour articles des revues scientifiques. Précédemment, ça a pris la forme du projet Sciveyor, mais maintenant nous développons nos propres petites solutions en interne. Nous sommes enthousiastes pour travailler avec tous ceux qui sont intéressés par les humanités numériques pour améliorer les capacités de nos outils.